USSR RGN / RGO破片手榴弾 / СССР РГН / РГО †

モデル

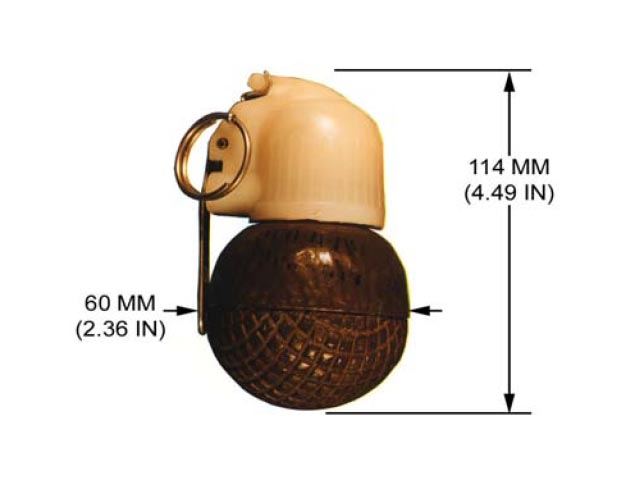

(GRAUインデックス) | 全高 | 直径 | 重量 | 炸薬 | 炸薬重量 | 衝撃信管アーミング時間 | 時限信管遅延時間 | 製造国 |

RGN

(7G21) | 113mm | 60mm | 310g | A-IX-1

(RDX96%、ワックス4%) | 114g | 1.3〜1.8秒 | 3.2〜4.2秒 | ソビエト

ロシア |

RGO

(7G22) | 61mm | 530g | 92g |

ソ連で1970年代に開発され、1981年より運用が始まり、ソ連崩壊後もロシアで製造と運用、ウクライナで僅かながら運用されている手榴弾。

ソ連崩壊前に採用された新型手榴弾であるが、旧来のRGD-5とF-1を全て更新した訳ではなく、旧来の手榴弾も製造と運用が継続されている*1。

RGNとRGOとで弾殻の外観と構造、炸薬量が違っており、RGNは1重弾殻*2と多い炸薬量により衝撃力の大きい攻撃手榴弾として、RGOは2重弾殻*3と少ない炸薬量により破片生成量が多い防御手榴弾として扱われている。

信管には第二次世界大戦から改良しつつ使われていたUZRGシリーズ*4に変わり、互換性の無い新型のUDZS*5複動信管が採用されており、複動信管の名の通り、着発信管と遅延信管の2つの機能を備えている。

着発信管としての構造は第二次世界大戦でイギリスやイタリアが運用したNo.69手榴弾やMod.35手榴弾などで用いられていた着発信管とほぼ同じ、金属球を2つの摺鉢形状で挟み込んだ構造であるが、アーミング方式に違いがある。

No.69やMod.35では投擲後の空気抵抗で安全装置が外れる事でアーミングされるようになっており、扱いが煩雑で安全性に欠けていたことに加えて空気抵抗を頼る為に動作確実性に問題があったが、UDZS複動信管では投擲して安全レバーが外れると共に撃発して点火された遅延薬によって1.3〜1.8秒後にアーミングされるようになっており、旧来のRGD-5などと同様の操法で安全に着発信管を扱えるようになっている。

また着発信管に加えて遅延信管としての機能も備えているため、泥濘や積雪面などに落下して着発信管が不発となっても撃発から3.2〜4.2秒後に遅延信管として起爆するため、着発信管を備えた手榴弾で問題となり易い不発弾が生じ難くなっている。

しかし一方で、UDZS複動信管そのものがプラスチックで作られている事による構造的な弱さから、信管の破損によって不発弾となる欠陥があり、2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵攻においてロシア側では旧来の手榴弾で用いられていたUZRG信管や鹵獲したブルガリア製GHO手榴弾のAF11信管などに挿し換える改造事例が確認されている。

このページの画像はウィキメディアコモンズ

RGN及び

RGOから転載しています。

転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。